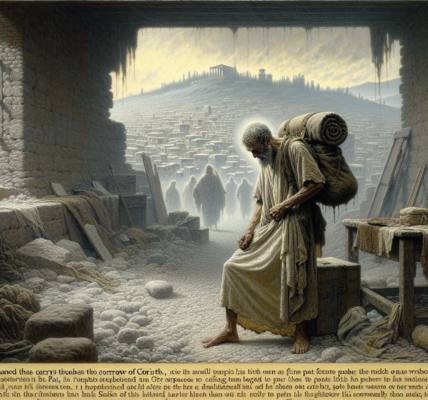

その日、曇天の下、ヨブは丘の上に座っていた。風が枯れ草を梳り、遠くで岩を穿つ鈍い音が届く。彼の目には、人々が山の側面に穴を掘り、縄梯子を伝って地の深みへ消えて行く姿が見えた。彼らは何を探しているのか。銀の鉱脈か、輝く金か。彼自身の魂もまた、そんな坑道のように、答えを求めて暗闇を手探りしていた。

地の底には、人間の知恁が及ばぬ働きがある。人々は山を根こそぎ揺るがし、岩を砕き、闇に燈火を掲げて進む。彼らは水の流れをも堰き止め、隠された宝を洗い出す。手が届かぬ深淵から、彼らはサファイアや金の塵を引き上げる。鳥の目も猛禽の鋭い瞳も、その道を知らない。誇り高き獅子でさえ、その入口を踏み込むことはない。人間の手だけが、堅い岩に向かい、山々を根元からひっくり返す。

彼は目を細めて、坑夫たちの動きを追った。彼らは岩に縄をかけ、道具で引き裂く。やがて、そこから宝石が顔を出す。碧玉や水晶が闇の中で微かに光る。だが、そのすべての労働の果てに、彼らは何を見出すのか。食糧か、財宝か。確かに、彼らは地の秘めたるものを暴く。しかし、知恵はどこから来るのか。英知はどこに宿るのか。生き物の目はそれを捉ええず、深淵も「それは我々の中にはない」と告げる。海も「我々のうちにはない」と響かせる。隠された宝でさえ、それと引き換えることはできない。金やオニキスをもってしても、その値打ちは計れない。

ヨブはふと、遠くの谷間で人々が火打石を燃やし、銅を精錬する煙を見た。その技術は確かに驚くべきものだ。地の闇から鉱石を奪い、熔鉱炉で純粋な金属を生み出す。だが、その同じ人々は、道に迷う。彼らは知恵のありかを尋ねることもなく、ただ目に見える富を追い求める。彼らの営みは、まるで闇の中で手を伸ばす子どものようだ。何かを掴んだと思えば、それは砂のように指の間から零れ落ちる。

風が強くなり、ヨブの髪を乱す。彼は思う。知恁とは、そもそも何なのか。それは、山を動かす力よりも深く、海を測る測り縄よりも長い。死と滅びでさえ、その名を耳にしたことはあると言うが、その実体を知っているとは言わない。神だけが、その道を知っておられる。神だけが、その場所を見定めておられる。なぜなら、神は地の果てまで見渡し、天の下の一切を秤にかけ、雨に法を定め、雷の道を設けられた方だからだ。

その時、ヨブの胸に、ある記憶がよみがえった。幼い頃、祖父が炉辺で囁いた言葉を。「知恵とは、主を畏れること。英知とは、悪を離れることだ」。あの単純な響きが、今、地の底を穿つ労働のすべてよりも重く、宝石の輝きよりも確かなものに思えてきた。

坑夫たちは、再び地上へと引き揚げてきた。彼らの袋には鉱石が詰まっている。だが、彼らの顔には、何かを探し損なったような、ぼんやりとした疲労が刻まれていた。彼らは価値あるものを手にした。しかし、最も価値あるものは、手に触れられるものではなかった。

ヨブはゆっくりと立ち上がった。風が彼の外套を翻す。西の空に、夕日の断片が雲の切れ間に差し、山肌を鈍く照らした。闇が迫りつつある。坑道の入口は、もう見えなくなっていた。

彼は歩き出した。足元の小石が軋む。知恵は、確かにどこか遠くにあるのではない。それは、この踏みしめる大地の只中に、しかし人間の採掘の及ばぬ深さで、息づいている。神が定められた秩序の中に。そして、主を畏れ、悪を避けて歩むその一歩一歩の中にこそ、それは微かに顕れるのだと、彼は感じた。

丘を下りながら、彼は振り返らなかった。背後では、坑夫たちの燈火が点り、闇に浮かぶ蛍のように揺れていた。彼らはまた明日、地を穿つだろう。そしてヨブは、別の深みを、魂の坑道を、静かに探求し続けるのだろう。ただ、彼はもう、あの鈍い音に不安を覚えることはない。なぜなら、真の知恵は、この手で掴むものではなく、この心で畏れるものだと、思い知らされたからだ。

闇が完全に落ちた時、遠くで一つの星が瞬いた。それは、どんな地下の宝石よりも冷たく、そして澄んでいた。