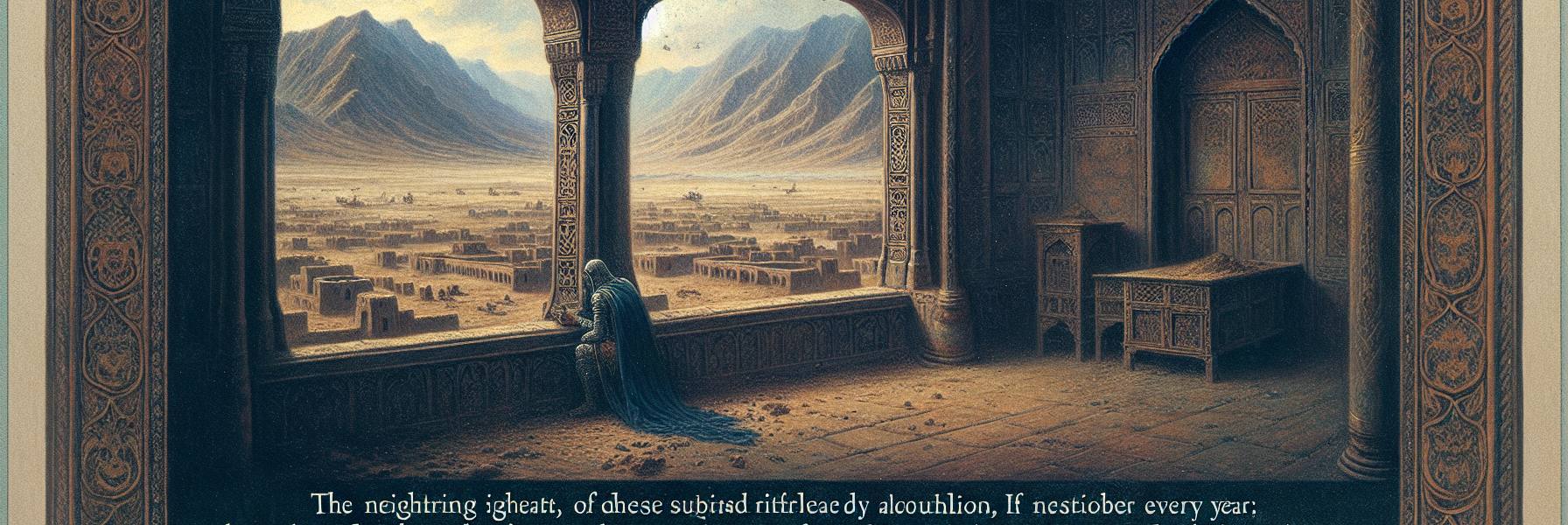

むさ苦しい雑草が宮殿の石庭を覆い始めていた。北イスラエルの王、ヨアハズは、朝もやがサマリアの谷間からゆっくりと立ち上るのを、露台から眺めていた。彼の父、イエフの時代から続くアラムの軛は、年々重くなるばかりだった。ハザエル王の軍隊は春ごとに掠奪に来る。畑は荒らされ、若者は連れ去られ、町々には沈黙が張り付いていた。宮廷の書記官たちは、戦車の数が十両を切ったと囁き、王はそれを聞いて歯を噛んだ。父が切り開いたはずの道は、いつの間にか茨に塞がれ、彼はその茨の中に立ち尽くしているのだ。

彼はかつて、父がバアルの祭司たちを屠った剣を、宝物庫の奥で見たことがある。その刃には、もう輝きがなかった。暗い錆のようなものが、少しずつ蝕んでいた。彼自身の心も、あの剣のようだった。主の目に悪とされることを行いながら——彼はアシェラ像を立てずにはいられなかった。民が求めた。不安が求めた。大国の狭間で、この小さな王国が形を保つためには、あらゆる神々の機嫌を損ねるわけにはいかない、そんな風に思い込んでいた。しかし、圧迫は緩まない。むしろ、アラムの王ベン・ハダデの息子、ハザエルはより貪欲だった。

ある秋の深まりかけた日、ヨアハズはついに宮殿の奥の小部屋に閉じこもった。香炉の煙も、供物の脂肪の匂いもここにはない。ただ、オリーブ油の燈火が揺れて、壁に彼の巨大な影を揺らめかせた。彼はうつ伏せになり、顔を敷物に押し付けた。織り目の粗い羊毛が頬にちくちくと刺さる。最初は言葉にならなかった。唸りのような、泣きのような音が喉から漏れるだけだった。だがいつの間にか、言葉が紡がれ始めた。「主よ……あなたの民を……見てください。」それは祈りというより、溺れる者の喘ぎに近かった。父の神、アブラハムの神、イスラエルをエジプトから導き出された神——その方に、彼はすがるより他になかった。彼の行いのすべてを知り尽くした上で、なお。

それからしばらくして、変化が訪れた。ゆっくりと、まるで傷口がかさぶたで覆われるように。アラムの軍勢の襲来は相変わらずだが、かつてのように国全体が踏みにじられることはなくなった。町々に、再びかすかな活気が戻る。若者たちが、ぎこちない動きで槍の稽古を始めた。預言者を通して、主の言葉が伝えられた。「見よ、イスラエルを救い出す。」しかし、救いは完全ではなかった。ヨアハズは、その「不完全さ」の中に、神の忍耐深い怒りを見た。民は相変わらず、ダンやベテルで子牛像を礼拝し、アシェラの柱を抱きしめていた。彼自身も、宮殿の一角に設えた聖所を、壊すことができなかった。解放は、約束のほんの一片でしかない。彼はそれを、死ぬまで噛みしめることになる。

ヨアハズの息子、ヨアシュが王位を継いだ時、国はかろうじて息をしている状態だった。彼は祖父の名をもらっていた——かつてユダの王となったあのヨアシュと同じ名だ。しかし彼の王国は、南のユダのように堅固ではなく、脆く揺らいでいた。彼の治世第六年、預言者エリシャが重い病に倒れた、という知らせが届く。

エリシャ。その名を聞くだけで、ヨアシュの胸には複雑な畏れが渦巻いた。かつて戦車と騎兵でイスラエルを守った、あの烈しい預言者。彼の師エリヤは炎の馬車で天に昇ったという。しかし今のエリシャは、ヨルダンの川辺の小さな家で、静かに死を待っていた。ヨアシュは家来を連れて、急ぎ彼のもとに向かった。なぜ行くのか。彼自身もよくわからなかった。敬意か、好奇心か、あるいはまだ枯れ切っていない、ほんのわずかな信仰の残り火に導かれてか。

家は思ったより質素だった。土壁の部屋には、薬草と老いの、甘く湿った匂いが立ち込めている。寝台に横たわるエリシャは、かつてナアマンの癒やしや、飢饉を救ったたくましい体躯の面影はなく、羊皮紙のように薄く縮んでいた。しかし、彼の目だけは、深い井戸の底のように静かで、鋭かった。その目が王を見つめた時、ヨアシュは思わず背筋を伸ばした。

老預言者の声はかすれていたが、言葉は明確だった。「弓と矢を取れ。」王はうながされるまま、傍らにあった弓を手にし、矢筒から一本の矢を抜いた。エリシャの冷たい、骨ばった手が、王の手の上に重ねられた。その手は驚くほど軽かった。「東の方の窓を開け。」王が窓の格子を押し上げると、午後の光が差し込み、埃の舞う光の柱ができた。向こうには、ギレアドの丘が霞んで見える。あの向こうに、アラムがいる。

「矢を張れ。」王は弓を引き絞った。エリシャの手がまだ彼の手の上にある。「主の勝利の矢だ。アラムに対する勝利の矢。アファクで打て。打ち破れ。」

王が矢を放つ。その一瞬、部屋の中の重い空気が震えた。矢は光の中を飛び、遠くの丘に向かって消えていった。エリシャは深く息を吸い、「良かった」とつぶやいたように見えた。しかしすぐに、彼の目は再び王に注がれた。「では、他の矢を取れ。」王はためらいながら、残りの矢を手にした。「地面を打て。」王は三度、床を打った。土間の埃がぼうっと立ち上る。すると、預言者の目に激しい怒りの炎が、かすかによみがえった。「なぜ三度だけ打ったのか。五度、六度打つべきだった。そうすれば、お前はアラムを完全に滅ぼし得た。今や、お前はアラムを三度だけ撃破するだろう。」

その言葉は、部屋に長い沈黙を落とした。王は自分の手を見つめた。なぜ三度でやめたのか。疲れか、形式だけ済ませようという怠慢か、あるいは本気で信じ切れていない心の弱さか。彼は預言者の怒りを理解した。神の約束は完全な勝利を用意していた。しかし彼自身が、その約束を小さく、自分に都合のいい大きさに切り詰めて受け取ってしまった。エリシャは顔を背け、深い疲労に沈んでいった。王は何も言えず、ただ部屋を後にした。後ろで、老預言者の咳き込む声が聞こえた。

ほどなくしてエリシャは死んだ。彼らは彼を葬った。その冬は異様に穏やかで、アラムの襲来もなかった。春が来て、モアブの略奪隊が国境を越えてくるとき、ちょうど葬列が通りかかった。人々は急いで、死体をエリシャの墓に投げ込んだ。その屍が預言者の骨に触れた時、生きた。息を吹き返し、よろめきながら立ち上がった。噂はまたたく間に広がった。預言者は死んでも、なお神の力は彼の遺骸に宿っている。それは、かつてエリシャの骨で甦った話(かつての偶発的な蘇生の故事)を、人々に思い起こさせた。

そして、エリシャの言葉は現実となった。ヨアシュ王は、アラムの王ベン・ハダデの子ハザエルと三度戦い、三度とも彼を撃破し、かつて父ヨアハズの時代に奪われた町々を奪還した。しかし、四度目はなかった。アラムは完全に滅び去ることはなく、やがて再び頭をもたげてくる。それは、ヨアシュが地面を三度しか打たなかった、あの瞬間に定められていたことだった。

ヨアシュは、勝利の後にサマリアに帰還する時、ふとヨルダン川の方に目をやった。かつてエリシャがマントを打って水を分けたあの川だ。彼は、自分が手にした勝利が、実は預言者の祈りと、父の悔い改めの叫びの上に成り立っている薄氷のようなものだと感じた。彼は、宮殿に戻り、またアシェラ像の前で香を焚く自分がいるだろう。その時、窓から差し込む斜陽が、床に長い影を落とす。その影は、あの病床で彼の手を覆った、骨ばった手の形を、かすかに思い出させたかもしれない。