夕暮れがエルカナの畑に長い影を落としていた。一日の労働を終え、腰の痛みを押さえながら鍬を担いだ時、彼はふと、道を隔てた隣の畑に人の気配を感じて振り返った。若い男、ミカエルが、無言で刈り残された畑の片隅に立っていた。痩せた肩、うつむいた姿。彼の妻が去ってから、というもの、ミカエルはまるで魂の半分を失ったかのようだった。

エルカナはため息をついた。あの離縁のことは村中が知っていた。ミカエルはあの娘に離縁状を手渡し、彼女は実家へ、そして別の町の男のもとへ嫁いでいった。律法はそれを許していた。だがエルカナの胸には、ある澱のようなものが残っていた。あの日、ミカエルが書き記したその文書には、ただ形式的な言葉だけが並んでいたのではないか。彼女の涙、彼の怒り、壊れたものの重さ——それら全てが紙切れ一枚に封じ込められ、それですべてが清算されたように扱われることに、エルカナはどうにも腑に落ちないものを感じずにはいられなかった。律法は確かに「彼女が去れば、他の人の妻となるかもしれない」と言う。しかし、それは単なる許可であって、祝福などでは決してない。エルカナはそのことを骨身に沁みて知っていた。

数日後、町の広場でエルカナはミカエルと顔を合わせた。彼は以前のように明るく声をかけることはできなかった。代わりに、そっと近づき、黙ってパンを一切れ差し出した。ミカエルは驚いたように顔を上げ、かすかにうなずいた。言葉はいらなかった。エルカナは思った。律法が命じることは、時に、その条文を超えたところにこそ本質がある。離縁状を書くこと自体は許されていても、それが人の心を軽んじる道具になってはならない。あの規定は、むしろ、人を物のように簡単に捨てさせないための、苦渋に満ちた知恵なのではないか。かつてエジプトで奴隷であった者たちは、互いの尊厳をどれほど踏みにじられてきたか。主はそれをよくご存知だ。

やがて収穫の季節が訪れた。エルカナの家族は大麦の刈り入れに忙しかった。鍬を振るい、束を縛る。息子たちの額には汗が光る。その時、エルカナはある光景を目にした。畑の端っこに、よろめくようにして老夫婦が立っているのだ。ナオミとエリエゼルだ。彼らはかつては裕福だったが、息子の負った借金の担保に、とうとう最後の雌牛までも取られ、今は極貧の暮らしをしていた。律法は言う。「ひき臼、あるいはその上石を質に取ってはならない。それは命を質に取るようなものだ。」

エルカナは手を止めた。彼は息子たちに呼びかけた。「端の二列はそのままにしておけ。落ちた穂も、気づかずに残した束も、拾い直してはならない。」 息子の一人が不服そうな顔をした。「父さん、あれは私たちの労働の実だよ。」

エルカナは黙って、ナオミとエリエゼルの方を指さした。二人は、こちらの様子をうかがい、恥ずかしそうに下を向いている。「主は言われた。『わたしがエジプトの地で奴隷であったことを思い起こせ』と。」 エルカナの声は低く、しかし確かだった。「私たちのすべては主から授かったものだ。この収穫もそうだ。主が私たちを自由な民として愛してくださったように、私たちもその愛を隣人に示さねばならない。」

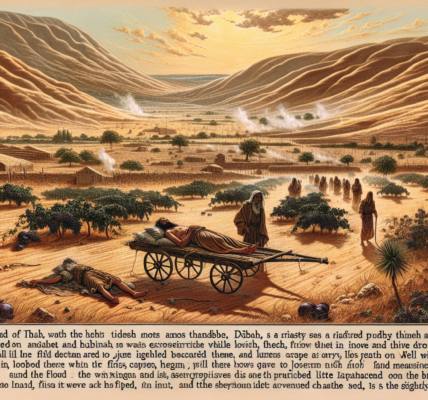

息子たちはゆっくりとうなずいた。作業を再開した彼らは、意識的に、いくつかの束を倒れやすいように立てかけ、ふんだんに穂を地面に落とした。夕日が畑を黄金色に染める頃、ナオミとエリエゼルが恐る恐る畑に入って来るのが見えた。彼らが落ち穂を拾い始めると、その背中には、もはや屈辱ではなく、静かな感謝の色が浮かんでいた。エルカナはひとり呟いた。「主よ、あなたの律法は死んだ文字ではない。それは、このようにして弱い者が今日を生き、明日に希望をつなぐための命の道筋なのです。」

家路につく途中、エルカナはかつてミカエルの妻が好んでいた野の花が咲いているのを見つけた。彼は足を止めた。律法は複雑で、時に厳しく見える。離婚について、負債について、雇用と報酬について、それは細かく定めている。しかし、それらすべてを貫く一本の線がある。それは、かつて奴隷であったという記憶から来る、深い共感と、隣人を自分自身のように愛するという根本的な命令だ。規定の一つひとつは、人が互いを道具ではなく、主に造られた尊い存在として扱うことを学ぶための、訓練なのである。

風がそよぎ、麦畑がざわめいた。それは、単なる規則の羅列ではなく、生きる民のための知恵のささやきのように、エルカナには聞こえた。彼は再び歩き出した。背中の荷は相変わらず重かったが、心には、主の律法を歩むことの確かさが、静かに温もりをともなって宿っていた。明日もまた、隣人の重荷に気づき、手を差し伸べる日となるように。彼はそう願いながら、暗くなり始めた小道を家へと向かった。