夕暮れがシロの丘陵を赤く染めていた。風は枯れ草の匂いを運び、オリーブの木々が細長い影を延ばすころ、一人の女が人目を避けるように、町外れの小道を急いでいた。体を覆う粗末な外套は、旅の者にはありふれた姿だが、その歩みにはどこか慌ただしさがあった。足元の埃がまとわりつく。彼女は幾度も振り返り、誰にも見られていないことを確かめながら、一軒の家へと向かった。その家は、町の最も奥まった場所にあり、壁は雨風に晒されて色あせていた。

中では、老人が一人、窓辺のわずかな光の中に座っていた。預言者アヒヤである。かつては鋭い眼光で王さえも畏れさせたが、今では年老いて目は見えなかった。しかし、その存在感は衰えておらず、むしろ闇を深くするような静けさに満ちていた。彼の前にパンが一切れ置かれていたが、手はつけられていなかった。まるで、何かを、いや、誰かを待っているようだった。

戸口に足音が響いた時、老人の顔は微かに動いた。彼女は息を潜め、変装など無意味であったかのように、アヒヤは低く、しかしはっきりと語り始めた。

「入りなさい。エロボアムの妻よ。なぜ、ほかの女のふりをして来るのか。私は重い知らせをあなたに託されて送り出された者だ。」

女は凍りついた。外套の下の高貴な服が、突然重く感じられた。彼女は何も語れず、ただ震えるしかなかった。アヒヤの見えない目は、彼女を通り越し、彼女の背後にある王国の運命を見据えていた。

「行って、エロボアムに言え。『イスラエルの神、主はこう言われる。わたしはあなたを民の中から引き上げ、わが民イスラエルの君主とした。しかし、あなたはわたしの後に歩まず、あなたの先にいるすべての者よりも甚だしく悪を行い、自分のために他の神々と鋳物の像を造り、わたしを怒らせた。見よ、わたしはエロボアムの家に災いを下す。エロボアムに属する男は、イスラエルにいても奴隷であっても、ことごとく断ち滅ぼす。家の中の粪をことごとくぬぐい去るように、エロボアムの家をぬぐい去る。壁に寄りかかる者、街で打ち捨てられる者、鳥が空から食べ、野の獣が食べる。』」

言葉は部屋の中に重く落ち、陶器の破片のように鋭く散らばった。彼女の息子、病の床にあるアビヤのことが頭をよぎった。彼女がここへ来た理由である。しかし、アヒヤの声は続き、その小さな希望さえも粉砕した。

「あなたは今、帰って行きなさい。あなたの足が町にはいるとき、子供は死ぬ。イスラエルは皆、彼のために悲しみ、彼を葬る。エロボアムの家で、ただこの子だけが墓に入る。彼だけが、イスラエルの神、主に向かって何か良いことを見いだしたからだ。」

そして預言は、個人の悲劇を超えて、王国全体に及んだ。主はイスラエルを揺り動かし、水に浮かぶ葦のようになされる。彼らは先祖に与えられた地から引き抜かれ、大河の向こうへ散らされる。それは、アシェラ像を造り、主を怒らせた罪ゆえであった。沈黙が訪れた。炉の中の薪がはじける音だけが響く。

女は顔を上げたが、そこにはもはや王妃の威光も、母親の切迫した願いもなかった。彼女の顔は灰のようだった。彼女は一言も発さず、ゆっくりと立ち上がり、来た時と同じように、外套に身を包んで闇の中へ消えていった。帰路は、来し方よりもさらに長く、暗く感じられた。彼女の耳には、ただアヒヤの声だけが、鐘の音のように繰り返し鳴り響いていた。

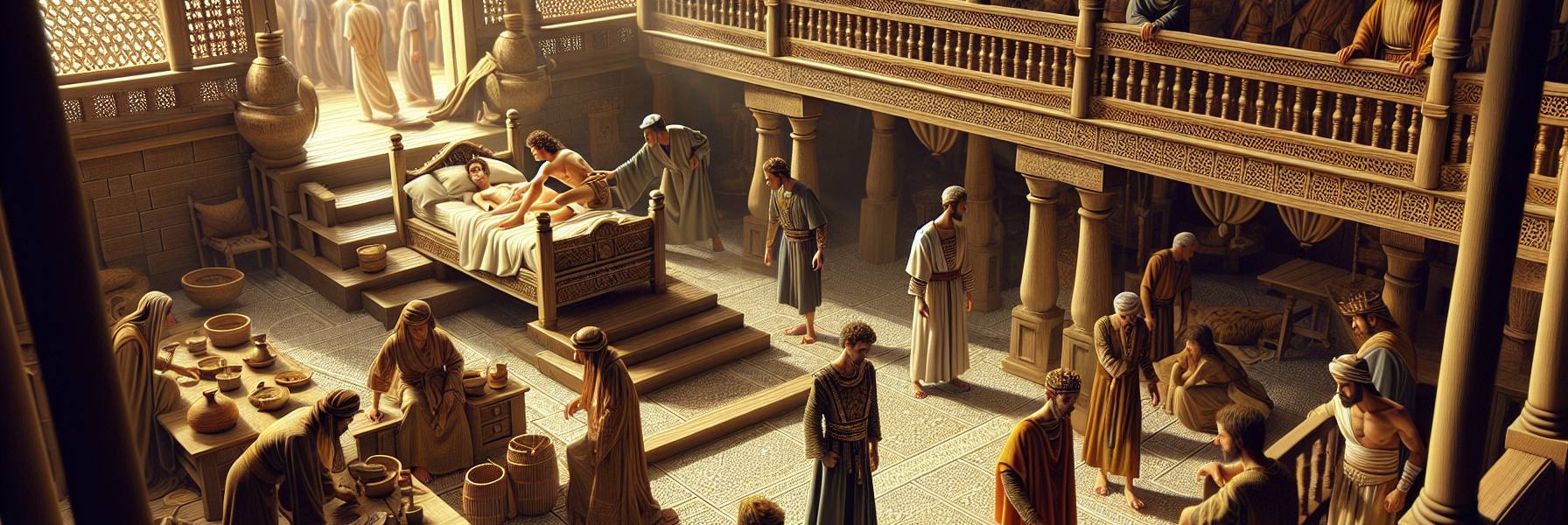

彼女がテルツァの城門に足を踏み入れた瞬間、城内から裂けるような慟哭が聞こえてきた。侍女たちがすすり泣き、兵士たちがうつむいて立っている。彼女は走った。子供の部屋へ。寝台の上には、愛する我が子アビヤが、もう動くこともない小さな体を横たえていた。顔は苦しみから解き放たれ、安らかでした。アヒヤの言葉は、一つ残らず、そのまま実現した。

彼らは彼を葬り、イスラエルは皆、泣いた。預言者の言葉どおりに。その後、エロボアムは戦いに出て、その力は次第に衰えていった。主の言葉は、石に刻まれたように確かであり、やがて時は流れ、彼の家は、壁に寄りかかる者さえも残さず、歴史の塵の中に消えていったのである。