地は固く、ひび割れていた。長い苦しみの末に訪れた沈黙ほど重いものはない。ヨブは灰の上に座り、顔は地面に向けたままだった。皮膚は病に侵され、骨は痛みを覚え、それ以上に魂が乾ききっている。友たちの言葉は、もう風のように通り過ぎるだけだった。彼らが語る神は、あまりに整いすぎていて、まるで人間の理屈で組み立てられた精巧な偶像のようでならなかった。

その時、風が変わった。

ただの風ではない。西方から湧き上がる、暑く渇いた砂の風でも、東から来る冷たい山の気配でもない。それは、世界が生まれる前からあった深淵の底から吹き上がってくるような、重く、そしてあまりに生々しい気配だった。空が低く垂れ込め、光さえ歪む。ヨブはゆっくりと顔を上げた。

そして、声が告げた。

「あらゆる事を論じる者よ。全能者と論争するのか。神を責める者よ、これに答えよ。」

声は、雷鳴のように耳を打つのではなく、彼自身の骨の髄に直接響いてくるようだった。それは、山が話すならばこういう声だろうと思わせる、地の奥行きを全て含んだ低音だった。ヨブは口を開こうとした。唇が動く。しかし、喉からは何の音も出てこない。灰の中に突いていた指先が、微かに震えた。これまで、どれほどの言葉を並べ、どれほどの抗議を神にぶつけてきたことか。その全てが、今この一瞬に、無惨に砕け散る音が、自分の中で聞こえた。

静寂が戻る。その重苦しい静けさの中で、声は再び響いた。

「腰に帯して、男らしくせよ。今、わたしはお前に尋ねる。わたしに示せ。」

そして、語りが始まった。それは、天地創造の物語のように雄大なものではなく、また律法を授ける時のような厳格な宣言でもなかった。むしろ、ある「存在」についての、圧倒的に詳細で、生き生きとした、ほとんど危険な香りさえ漂う描写だった。

「見よ、ベヘモットを。お前とともにわたしが造ったものを。それは牛のように草を食う。」

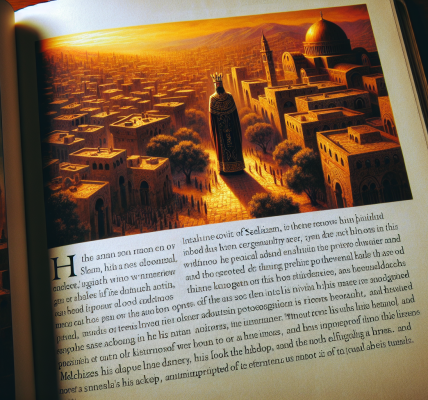

その一言で、ヨブの目の前に、広大な湿地帯が広がる幻視が訪れた。それは、ヨルダンの谷間でも、彼が知るどこでもない。暑く、うっそうとした、巨大な川のほとり。水は濃く、泥の匂いと腐った葦の香りが混ざり合う。そして、そこにいる「それ」は、確かに牛のように草を食っていた。しかし、その姿は、彼が知るどんな家畜の姿も嘲笑うものだった。

その腰の力は、腰骨が岩のように組み合わさり、腹の筋肉は青銅の塊のように引き締まっている。尻尾は杉の大木のようだ、と声は言う。実際、その太く力強い尾が振られれば、ナイルの流れさえ堰き止められるのではないか。腿の筋は、互いに絡み合い、一つに結ばれ、動かざる岩山そのもののようだ。

「それは神の造った首長のもので、それを造った者が、それに剣を近づけ得る。」

声には、ほのかな、しかし紛れもない誇りがあった。それは陶芸家が自らの最高傑作を慈しむような、あるいは鍛冶屋が炉から取り出したばかりの、まだ赤く輝く刀身を見つめるような調子だ。このベヘモットは、神の手による一つの「作品」であり、しかも「首長」たる作品なのだ。その存在は、人間の剣など、もはや玩具にも等しいことを宣言している。狩りの話ではない。支配の話でもない。これは、創造の秩序そのものについての、静かで圧倒的な示現だった。

語りはさらに続き、その巨獣が如何に悠然としているかを描き出す。山々が、その食物を運んでくるというではないか。それは、あらゆる野の獣が戯れる丘陰に伏す。蓮の陰に、葦や沼に隠れて横たわる。流れが激しく押し寄せても、動じることはない。ヨルダン川がその口に注ぎ込んでも、悠々としている。

この描写は、ヨブにとって、あらゆる苦難の比喩のように響いた。自分を襲った災いは、まさにこの激流のようなものだった。家族も、財産も、健康も、あらゆるものが押し寄せ、彼を飲み込もうとした。しかし、このベヘモットは、その激流を前にして、ただ悠然と横たわっている。神はここで、災いを前にした一つの「在り方」を示しているのか。それは、圧倒的な力による無関心なのか。それとも、被造物の一部が持つ、神によって授けられた「不動」の特権なのか。

声は問いかける。

「お前の目の前でこれを捕えうる者があろうか。鉤をもって、その鼻を刺し通しうる者があろうか。」

修辞疑問である。答えは明白だ。否、である。ヨブは、心の中で、その巨大で頑健な鼻面を想像した。どんなに強靭な縄や鉄の鉤も、あの皮と肉と骨の前では無力だろう。彼自身の苦しみも、まさにそうだ。彼は、自分に降りかかった運命という鉤を取り外そうともがき、抗議の言葉を並べたてた。しかし、神がここに示すこの存在の前にして、その全ての努力がいかに矮小で、取るに足らないものであったかが、骨身に染みてわかる。

長い沈黙が流れた。風の気配だけが、なおも彼を取り巻いている。彼はもはや、自分が灰の上に座っていることさえ忘れていた。目の前に広がるのは、暑く湿った沼地の光景と、そこに横たわる、動かざる巨獣の姿だった。それは、美しいものではなかった。優雅でもなかった。しかし、それは紛れもなく「在る」ものであり、その「在ること」そのものが、神の創造の意志の、あまりに雄弁な証言だった。

これが、神の答えなのか。

雷電と責めのことばで、彼の罪を数え上げるのでもなく、彼の無知を嘲笑うのでもなく、天の星々の運行や海の深淵の神秘を語るのでもなく、神は一頭の、巨大で、荒々しく、人間の力の及ばない獣について語った。

その意味が、ゆっくりと、重く、ヨブの魂に沈殿していく。

彼は今まで、神を、自分の苦しみを解決すべき「理不尽な権力者」として、あるいは自分の正しさを認めるべき「最高の審判官」として見ていた。しかし、この声の主は、そのどちらでもなかった。この声の主は、ベヘモットを造り、その腰の力を誇る「創造者」だった。この視点の違いこそが、すべてを変えた。

自分の苦しみ、自分の正義、自分の損失、それらはすべて、この創造の広大な秩序の中の、一つの小さな、しかし確かに存在する事象に過ぎない。神は、その秩序全体の作者であり、維持者である。彼は、ヨブの正しさを否定しているわけではない。むしろ、ヨブが今まで見ようともしなかった、はるかに広大な絵画の全体を、ほんの一角ではあるが、提示してみせたのだ。その絵画には、理解を超えた苦しみも、理解を超えた巨獣も、等しく、確かな筆致で描き込まれている。

ヨブは、深く、深く息を吸った。灰が肺に入り、むせそうになった。彼は再び口を開こうとした。今度は、震えながらも声が出た。しかし、それは先ほどのような抗議や論争の言葉ではなかった。

彼は、顔を完全に地面に伏せた。頬が冷たい灰に触れる。

そして、ようやく言葉を見つけた。それは、口の中で転がり、かすれ、ほとんど嘆きのように聞こえた。

「…見ました。私は、ただ風のように語っていたことを認めます。あなたには、全てのことがおできになる。いかなる企ても、あなたには阻むことができない…わたしは、あなたの耳にして、ただ聞いていました。今、この目であなたを仰ぎ見ます。それゆえ、私は自らを退け、塵と灰の上で悔い改めます。」

彼は、もう尋ねなかった。もう論じなかった。ただ、灰の上で、頭を垂れていた。

風は、いつしか静まっていた。重苦しい気配は消え、午後の、ごく普通の光が、荒れた地面を照らしている。そこに、ただ一人、灰にまみれた男がうずくまっている。

全ては、まだ何も解決していない。皮膚の病も、失われたものも、そのままである。しかし、何かが決定的に変わった。神は、答えを与えたのではなく、御自身を「示した」。そして、それだけで十分であった。いや、それ以上に圧倒的であった。

沈黙が、今度は彼を優しく包んだ。それは、もう空虚なものではなく、言葉以前の、ある満たされた気配であった。彼は目を閉じた。瞼の裏に、今なお、ナイルのほとりの葦原と、そこに悠然と横たわる、あの巨獣の姿が、焼き付いていた。