その日、エルサレムの風は乾いていた。市場の喧噪が壁を伝わり、私の居る小部屋にも届く。羊皮紙の匂い、灯りの煙、それに混じる遠い哭き声。人々はまた、ローマの徴税人に抗う者を、城壁の外で十字架にかけたという。嘆く声が、なぜかいつもより深く胸に刺さる。

私は机にもたれ、巻物を広げた。筆を執れば、言葉が滲み出てくる。しかしそれは、私のものではない。喉の奥から湧き上がる、重く甘い、苦い啓示。まるで他者の悲しみを、この身で啜っているようだ。

「彼には、われわれの見るべき姿もなく……」

筆先が走る。麗しさも威光もない、むしろ蔑まれるべき顔。そうだ、あの十字架の男たちのように。人々は顔を背ける。私たちは彼を尊ばなかった。

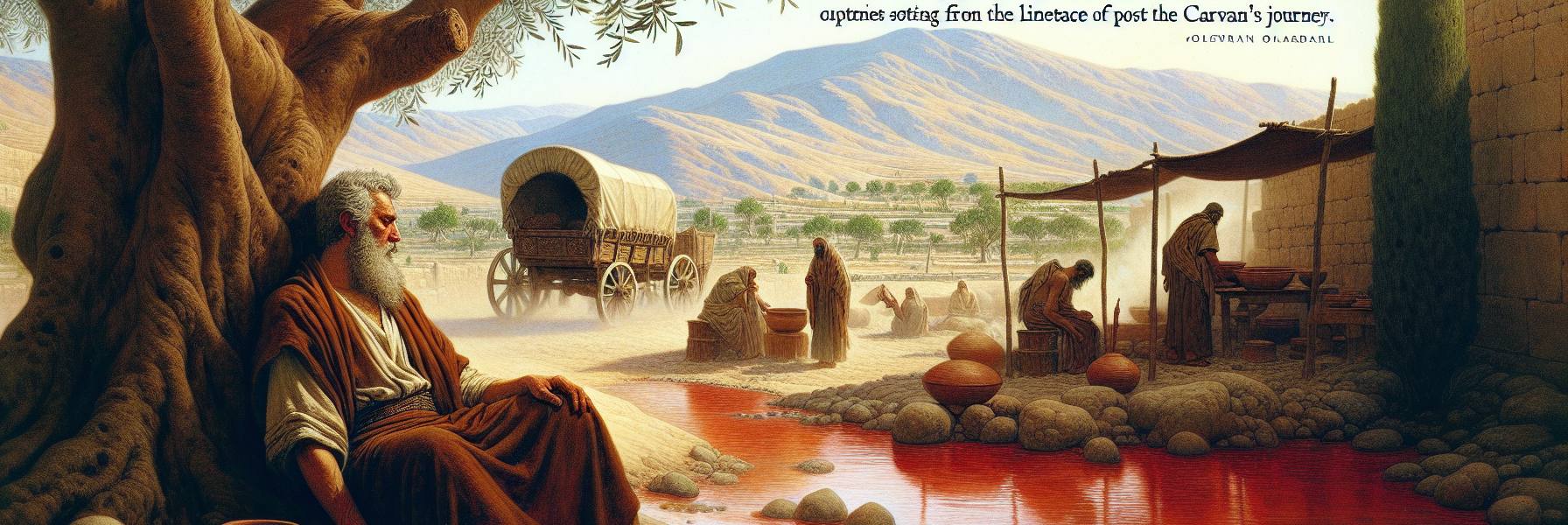

ふと、窓の外を幼い羊飼いの少年が通る。彼の肩には、足を挫いた小羊がいた。少年の額には汗が光り、羊の首は無力に垂れている。その一景が、私の内で大きく響く。傷ついた者を背負う姿。それこそが、啓示の核心なのだ。

「まことに、彼は私たちの病を負い、私たちの痛みをになった。」

筆が止まらない。これは単なる比喩ではない。実際に誰かが、病の臭いと、痛みの痺れを、自身の肉に刻み込むというのだ。街角の癩者か。彼らは石を投げられ、谷間に追われる。あるいは、私自身の、夜中にこみ上げるあの罪の意識か。誰かがそれを、そっと引き受けてくれるというのか。

部屋の灯りが揺らめき、影が壁を這う。私は預言者でありながら、この言葉の重さに圧倒されそうになる。これは祝福の預言ではない。鉄の味のする、血の預言だ。

「彼はしえたげられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。」

ふと、昨日見た光景を思い出す。広場で無実の罪を着せられた老工匠。彼は罵りも抗弁もせず、ただうつむいていた。その沈黙が、かえって周囲の狂騒を際立たせ、やがてそれは恥じらいへと変わっていった。あの無言の力。それは、言葉以上に物事を転換する力を持つのだ。

巻物の言葉は、次第に具体的になる。さばきもなく、暴行もなく、偽りの証言もなく、ただ「私たちのそむきの罪のために、刺し通され」る者。その描写は生々しく、目を背けたくなる。私は自分が、未来の何かを、いや、確かに到来するあるお方のことを記していると悟る。それは王座の上の方ではなく、屠り場の羊のように、沈黙して苦しみへと連れて行かれる方だ。

夜更け、蝋燭が短くなる。最後の一節が、最も不思議でならない。

「彼は暴虐を行わず、その口には欺きがなかったのに……彼の魂を罪過の捧げ物とする。」

罪のない者が、罪人のために捧げ物となる。律法の逆説だ。私たちが捧げる山羊や雄牛ではない。むしろ、私たち自身の代わりに、完全な者が自らを捧げる。これでは、もはや犠牲制度そのものが根底からひっくり返される。

私はぐったりと筆を置く。疲労が全身を覆う。この預言を記すことが、なぜか自らを空っぽにする行為のように感じられる。まるで、私の内の何かが、書き記すことによって外へと流れ出たのだ。

やがて、一番暗い夜が過ぎ、東の空がほのかに白み始める。私は再び巻物を見つめる。そこに記された「苦難の僕」の姿は、今のエルサレムの嘆きと重なり、そして、はるか遠くの、まだ見ぬ救いの時へと繋がっている。この言葉が、いつか、誰かの身に具体的な形をもって降り立つ日が来る。その時、初めて人々は悟るだろう。この蔑まれた影の者の歩みが、実は全ての光の源であったことを。

窓から涼しい風が入る。私は巻物をゆっくりと巻き終える。啓示は閉じられたが、その余韻は、この部屋にも、この町全体にも、これから来る長い時代にも、深く沈殿していく。