海は鉛のように重たく、その上を低く垂れ込めた雲が掠めていた。アシア州の小さな港町の片隅で、私は皮革を鞣す仕事をしていた。硝石と尿の混ざった臭気が、常に私の鼻を刺した。その日も、鞣し桶の中で柔らかくなった獣皮を引き上げながら、遠くの海を見た。水平線が不気味に歪んで見えた。まるで巨大な何かが、その下から押し上げようとしているようだった。

それから七日後、夢を見た。

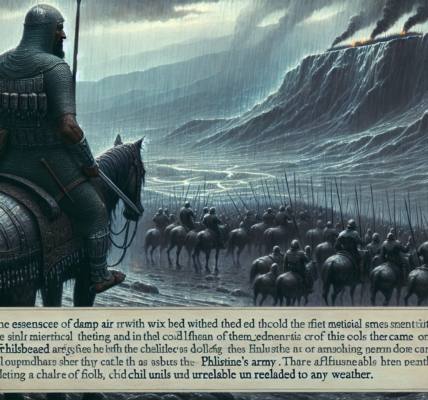

夢の中では、私は同じ海辺に立っていたが、空は血のように赤く染まっていた。そして海が裂けた。泡立つ波間から、それは現れた。七つの頭を持つ獣が。その頭には冒涜の名が刻まれており、十本の角には十の冠が輝いていた。豹のような体に、熊の足、獅子の口。それはただ立っているだけで、海の水がその足元で沸き立ち、蒸気となって空に昇った。そして竜が、その獣に、自分の権威と座と大いなる権力を与えるのを見た。獣の一つの頭には死の傷があるのに、その傷は癒えていた。世界中の人々が驚き、竜に従って、その獣を礼拝した。「だれがこの獣に比べられよう。だれがこれと戦うことができよう」と、口々に叫んだ。冒涜の言葉を吐く口が開かれ、四十二か月の間、聖徒たちを踏みにじることを許された。

目が覚めた時、枕は冷汗で濡れていた。窓の外はまだ薄暗い。不安は、鞣し桶の臭いのように、私の生活に染み込んでいった。

その後、町に変化が訪れた。ローマから新しい総督が着任し、皇帝礼拝の執行が厳格化されたのだ。広場には、皇帝ドミティアヌスの新しい銅像が立ち、そこに香を焚くことが、もはや忠誠の証ではなく、生き残りの条件となった。拒む者は、市場での取引を禁じられ、やがてはもっと過酷な運命が待っていた。

ある金曜日、私は鞣した革を広場の市場に運んだ。すると、銅像の前で、一人の老祭司が立っていた。彼はかつてエフェソスのアルテミス神殿に仕え、今はキリストを信じる者となったと聞いていた。彼は香を手にしていたが、それを焚かず、ただ静かに立ち尽くしていた。総督の役人が彼の前に立ち、「皇帝は主なり」と唱えろと命じた。老祭司は首を振った。その瞬間、役人たちが彼を取り囲んだ。彼らは彼の腕を押さえ、無理やり香炉の火へとその手を近づけさせようとした。炎が彼の指先を掠めた。彼は叫ばなかった。ただ、目を閉じて何かを祈っているようだった。その姿を見て、私は胸が締め付けられるのを感じた。あの夢の光景が、まばゆいほどに蘇った。獣の像。そして、それを礼拝することを強制される者たち。

事態はさらに悪化した。数週間後、総督に随行する一人の男が、人々の注目を集めるようになった。彼は知恵と不思議な業で人々を驚かせた。火を天から地に降らせたり、広場の偶像に命を吹き込み、喋らせたりすると噂された。彼は、皇帝の銅像の前に立ち、「この像こそ、生ける神の御姿である。これにひれ伏さぬ者は、買うことも、売ることも許されない」と宣言した。そして、すべての者に、右手か額に刻印を受けるように命じた。それは、獣の名、あるいはその名の数字を示すものであるという。

市場はパニックに陥った。刻印のない者は、誰ひとりとして小麦も魚も買うことができなくなった。私は、革の仕事で生計を立てていたが、注文はぱったりと止まった。友人とささやき合った。「あの男…あの総督に仕える不思議を行う者は、まるで、あの七つの頭の獣に仕える、もう一つの獣のようだ」。地から上って来る獣。二本の角を持つ小羊のようで、竜のように話す。彼は、先の獣の権威を行使し、地とそこに住む人々に、死の傷を持ちながら癒された先の獣を礼拝させる。

私は家に引きこもり、ほとんど外に出なくなった。残ったわずかな貯えで、妻と二人、かろうじて飢えを凌いだ。夜毎、あの夢が訪れた。今は、第二の獣が、人々に刻印を押している夢も加わった。その刻印は、獣の名、またはその数字であった。ここに知恵が必要だ、と夢の中の声は囁いた。思慮ある者は、獣の数字を解くがよい。それは人間の数字であり、その数字は六百六十六である。

ある夕暮れ、私は絶望のうちに、床下に隠していた古い陶器の破片を弄んでいた。ローマから来た陶器の破片で、底に価格らしき数字が刻印されていた。無心に、それを粘土板に擦りつけていた。ふと、我に返ってその痕跡を見ると、三つの記号が浮かび上がっていた。ギリシア文字だった。Χ…ξ…ς…。キー、クシー、シグマ。仕事柄、ローマ人やギリシア人の商人と取引があったので、いくらかは読めた。彼らは時折、文字に数値を当てはめて遊んでいた。私は震える手で、石の床にそれらを書き写した。

χ = 600

ξ = 60

ς = 6

足せ。六百足す六十足す六。

六百六十六。

部屋の空気が一瞬で冷え切った。外から、広場の方から歓声が聞こえてくる。皇帝の誕生日を祝う祭りだ。獣の像に香が焚かれ、刻印を受けた者たちが、喜びに沸いている。私は陶片を握りしめた。その角が、手のひらに食い込んだ。ここに知恵がある。思慮ある者は、この数字を数えよ。それは人間の数字である。

窓から漏れる祭りの炎の光が、壁でゆらめいている。私は妻の手を静かに握った。彼女は何も聞かなかったが、私の顔を見て、深くうなずいた。私たちは、刻印を受けることはないだろう。それは、獣とその像を礼拝することを意味するからだ。明日から、私たちはこの港町で物を買うことも、売ることもできなくなる。あるいは、もっと過酷な運命が待っているかもしれない。

しかし、陶片の痕跡は、別のことを示していた。この権勢は、人間の数字に過ぎない。たとえ海が煮えたぎり、地が揺れ、あらゆる権威がこの獣とその偽りの業に屈してみせても、その根源は、人間の傲慢と恐怖にすぎない。六百六十六という、数えられる、限られたものにすぎない。

遠くで、鬨の声が波のように押し寄せては引いていく。私は、硝石の臭いが染みついた自分の手を見つめた。この手で、これからも革を鞣し続けるだろう。たとえそれが、自分と妻の命を繋ぐだけのわずかな糧であっても。獣の刻印のない者として。

海は、相変わらず鉛色をしている。しかし、雲の切れ間から、一筋の光が、獣の頭の数ほどには多くない、たった一つの星を照らしていた。